カタバミの島-宝島事件-

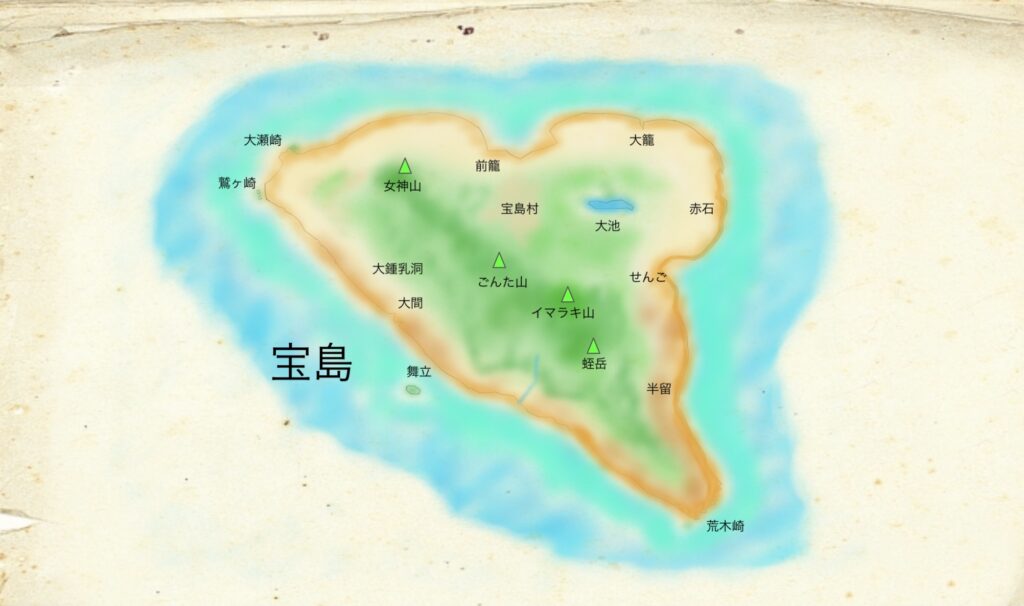

宝島

薩摩藩本港より南へ90里(350km)ほど。翠玉の光と珊瑚礁で覆われた、カタバミ型の穏やかな小島。

トカラ列島の最南端に位置し、周囲3里半(13km強)ほどのこの島では、何処にいても潮の粒を浴びているかのような感覚を覚える。

薩摩藩直轄領のため、郷には属さず舟奉行の支配下に置かれていた。遠見番所を設置し、藩より在番が派遣され、海上警備の要の一つでもあった。

古くから農耕や漁業に精を出し、毎年のように訪れる台風に疲弊しながらも村高390石余。

また、隣の小宝島とともに日本列島で最北端の位置にハブ(トカラハブ)が生息しており、彼らともまた長い付き合いである。

黒船現る

文政7年(1824)7月8日

朝催いを済ませ村に賑わいが出てきたころ、1人の男が集落へ駆け下り、息を切らしながら番所へ走ってくる。

松元 「如何したっ」ごくりと息を呑む。

遠見番「沖合に、船がっーー」

理兵衛「国許からか」飯をすすめる。

松元 「否、薩摩より来島の知らせは入っておらぬ」

両名騒然とし、朝餉を避けて遠見番へ近寄る。

遠見番「北の沖合に太っとか船がーー白帆を掲げちょいもすっ」

松元 「……相分かった。他の者へも伝えよ」

遠見番「はっ」急ぎ走り去る。

在番の松元次兵衛・横目の中村理兵衛は慌てて丘の天面まで向かう。

相当に息を切らしながら遠眼鏡を覗き込むと、確かに大船が向かってきている。

松元 「何奴だ」

理兵衛「琉球……もしくは清ではござらんか」

松元 「いや、見たことがない」

急激な不安がよぎる……そして確信する。

松元 「異国船かっ。相当に大きいぞ」

この日、島の南東、荒木崎より女神山に向かって巽(南東)の風が吹いている。本来ならば西方へ流れるところを、爽快に波をかわし徐々にではあるが近づいてくる。その船の大きさと力強さと黒塗り、この3点で充分である。

近年各地へ訪れる異国船来航の様子は、離島の役人にも伝わっている。薩摩藩が各地へ大急ぎで遠見番所を増築させたのも、異国船の警戒心からである。

集落では、騒ぎを聞きつけた村人たちが慌てふためき逃げ惑う。

村役人の前田孫之丞は、騒ぎを平らげようとしているが手に負えず、同役人の平田藤助、平田平六に加勢を頼む。

やがて、役人たちが丘の天面に集まりだす。徐々に迫り来る大船に胸を圧迫され、中には足がすくむ者もいる。

松元 「鉄砲を用意せえ」

役人 「へっ」

松元 「襲撃に備えるんじゃ。そいから、集落にはとかく、家に篭り落ち着くよう云っておけい」

役人 「はっ」

松元 「お主は見張りを続けよ」

遠見番「はっ」

数名の役人に指示を出し、残った者を引き連れ、やがて来るであろう浜へ急いで向かう。浜手前にて足を止め、藪の中に身を隠す。

やがて、在番の貴島助太郎、所用にて派遣されていた横目の吉村九助も到着する。

松元 「何処へ行っておった」

九助 「気にかけることが在りもして、貴島殿としばし大間の鍾乳洞へ」

松元 「そうか……しかし、難儀なことになった」

九助 「ええ。異国船にて間違いなかでござろうか」

松元 「おそらく」

貴島 「レザノフやフェートンの件もありましたな」

松元 「うむ」

松元たちは、沖へ目を向け緊張を走らせる。

日盛りを過ぎたころ、大船は島北方にある前籠の沖合半里(2km)ほどの位置に構え、なんとも大きな錨を、けたたましい掛け声とともに海面へ叩きつける。

その迫力に圧倒される役人たち。只々硬直し、声も発せられぬ。

理兵衛「一体、俵をいくつ載せられるのだ……」

九助 「100……いや、200でも効かんかもしれぬ」

やがて、1艘の脚船を降ろし、艪を翼のように靡かせ、辺りを警戒しながら7人の男たちが浜へ着く。

勢が太く、鼻尖はっきり高く、凸型の笠をかぶっており、その外れからは毬毛がはみ出している。

松元 「やはり。異人か」

九助 「如何にも」

松元 「お主らは待機しておれ」

松元次兵衛は、中村理兵衛の二の腕を掴み上げ、自身らだけで対応すると言い出て行く。

一見勇猛ではあるが、その足取りに鬼島津の影は非ず。

交渉

浜には3人の男たちが降り立ち、すぐに引き返せるよう、残りは脚船の中で待機している。

打ち寄せる波の音が響く中、7人の翠玉の眼が一点に集中する。

両名が現れ、極度の緊張状態に陥る。やがて、緊迫した空気の中、口火を斬る。

松元 「何処の船か」

異人 《首を傾げ、両の掌を天へ向け、大きく広げる》

7人は互いの目を見やって首を振る。次いで何やら話し始め1人の小柄な男が前へ出る。

異人 《船を指し、島の周辺を大きく左右に指し、両の手を丸め、互い違いに目に当てる。浜の先にいる数頭の牛を指し、手を招いて軽く頷く。クチギワは軽く上がっている》

後方の男たちも、クチギワを軽く上げて頷いている。

松元 「……牛を請うてるようだ」

理兵衛「へい、そのように」

松元 《遥か遠くを眺め暫く考え込む。次いで、申し訳なくも凛々しく首を振り、腕を突き立てる》

異人 《顔を渋く強張らせる》

中村 《恐る恐る目で見やり、首を振る。依然、鬼島津の影非ず》

強くなりだした潮風に煽られ藪の中から人影が現れる。辺りにも点々と影が現れ、島全体からは所々に影を感じた。

男たちは危険を感じ、両名に手振りで別れを告げ、浜に降り立っていた者を脚船に乗せ大船へと引き返していった。

影には、横目の吉村九助以下、役人数名、恐ろしくも好奇に惹かれた村人たちの姿があった。

大船は北方へ走り去り、やがて夕闇に紛れて見えなくなった。

在番所では役人が集まり、今後の対策を練る。

九助 「やはり、狙いは牛ですか」

松元 「うむ。長崎で聞いとったが、奴らが牛や豚を食すというのは誠らしい」

役人たちがひそひそと騒ぎ出す。

理兵衛「ですが……」

松元 「うむ。幕府からは交易を禁じられておる」

九助 「それに、我々にとって食料でない以上、牛はやれませぬな」

そこにいる役人全員に緊張が走る。

理兵衛「また来やっとでしょうかねえ」

松元 「いざと云うときは……」

多くの者が息を呑む。

九助 「先ずは見張りを立てましょう。より多くの場所に」

松元 「うむ。より遠目が利く者を立たせいっ。篝火も各所へ」

役人 「はっ」

九助 「前籠は元より、センゴ、大間、荒木崎にも見張を立てように」

役人 「はっ」

松元 「鉄砲は何挺あるか」

九助 「7挺しかーー」

松元 「左様か……しっかりと手入れをさせい」

九助 「はっ。それから竹槍の用意を致します」

松元 「先端はしっかりと炙っておけい」

九助 「はっ」

九助 「平田の兄弟(藤助・平六)、お主らは急しこて腕っ利きの良か者を集めて竹を刈れ」

藤助 「分かいもした」

平六 「根絶やしにして来もんそ」

九助 「他ん者は、見張りと竹の研ぎ出しを手分けして取い掛かれ」

役人 「はっ」

各自、九助の指示に従い持ち場へ赴く。

九助 「藤助……」

耳元で一言呟く。

藤助 「良かとですか」

九助 「ああ、良か」

番所には松元、貴島、九助、理兵衛の藩在番4人が残り、協議を続けている。

理兵衛「前田殿が戻られましたぞ」

九助 「おお、前田殿。村人の様子は如何でしたか」

前田 「ええ、怯えてはおりましたが、どうにか落ち着かせてきました」

松元 「難儀であったな」

前田 「なんの……こげん時こそ村役人の務めですから。そいから、男衆には役人を手伝うよう言っておきもした」

九助 「前田殿。明日一番にて、(奄美)大島へ飛報を頼み申す」

前田 「ええ、万一に備え、船は2艘用意してありもす」

理兵衛「さすが前田殿。仕事が早かですな」

九助 「では、もう1艘にはこちらの貴島を。そいから平田の兄弟を」

前田 「おお。これは心強い」

貴島 「では、よしなに」

九助 「……そいから、助之丞と後藤兵衛にも加勢するよう伝えもした」

松元 「あの賊徒どもか……」

九助 「手荒な奴らですが、相当に腕は立ちます」

松元 「うむ。存分に働かせい」

九助 「はっ」

潮風によって濡れる藪の中、男たちが夜通し研ぎ出しに精を出す。

平六「兄上、竹も、こしこあれば良うなかか」

藤助「良かかのう」

平六「お主らも。もう良かで運べ」

後藤兵衛「へい。助之丞、もう良かど」

助之丞「おう。」

こうして、たったの一晩のうちに、孤軍なりの要塞を築き眠らぬ島となった。

決裂

夜が引き明ける頃、北方の遠見番が九助たちのいる番所へ息荒く走り込んできた。5里(20km)ほどの沖合に現れたと。